Педиатрия - Инфракрасный спектральный анализ сыворотки крови как отражение уровня нарушения метаболических процессов при инфекционной патологии у детей Часть 2

Инфракрасный спектральный анализ сыворотки крови как отражение уровня нарушения метаболических процессов при инфекционной патологии у детей Часть 2

В.В.Краснов, А.С.Гордецов, Ю.Г.Кузмичев, А.А. Игнатьев, Е.Ф.Лукушкина, Н.В.Кулагина

Нижегородская Государственная медицинская академия, Детская инфекционная больница #8

URL

В предыдущем сообщении проводилась параллель между изменениями числовых значений параметров ИК- спектроскопии при инфекционных заболеваниях, протекающих с синдромом ангины, в том числе дифтерии и степенью выраженности токсикоза, а следовательно уровнем нарушения метаболических процессов.

Данная работа является продолжением предыдущего сообщения и посвящена корреляционному анализу показателей ИК- спектроскопии при инфекционной патологии у детей.

В процессе исследования под наблюдением находилось 183 ребёнка в возрасте от 1 года до 14 лет с различной инфекционной патологией. У 113 детей диагностирована токсическая дифтерия ротоглотки (ТДР), у 14 - локализованная дифтерия ротоглотки (ЛДР), у 44 детей выставлен диагноз - ангина (фолликулярная или лакунарная) и у 12 - инфекционный мононуклеоз (ИМН). Кроме того, для сравнения была взята группа здоровых детей, состоящая из 30-ти человек. По возрастному и половому составу данные группы детей соответствовали друг другу.

В качестве субстрата для исследования использовали сыворотку крови больных (здоровых) детей, приготовленную для проведения спектрального анализа. Сыворотку высушивали при комнатной температуре на полуприкрытой чашке Петри. Сухой остаток вводили в вазелиновое масло и получали суспензию, которую затем подвергали ИК - спектроскопии с регистрацией спектров поглощения в области 1200-1000 см-1. При получении спектрограммы определяли высоту пиков полос поглощения с максимумами при 1170, 1165, 1150, 1140, 1130, 1100, 1070, 1025 см-1 и вычисляли среднее значение высоты всех пиков - С. Затем определяли отношение каждого предыдущего пика к последующему: 1170/1165, 1165/1150, 1150/1140, 1140/1130, 1130/1100, 1100/1070, 1070/1025. Информативные показатели обозначали условными символами (M, m, D, c, R, x, S). Показатель М представляет собой наибольшее полученное частное, а показатель м - наименьшее. Кроме того был введён дополнительный показатель - D, являющийся разностью М и м. Среднее значение всех частных обозначено, как показатель - с. Также вычисляли величину R - отношение высоты пика с максимумом при 1165 см-1 к высоте пика с максимумом при 1170 см-1, величину x - отношение высоты пика с максимумом при 1130 см-1 к среднему значению величины высот пиков (С) и величину S - отношение высоты пика с максимумом при 1100 см-1 к среднему значению величины высот (С).

Как уже сообщалось, исходили из принципа, что наименее выраженный токсический синдром должен наблюдаться при ЛДР. Далее, по мере возрастания уровня интоксикации, заболевания расположатся в следующем порядке: ИМН, ангина и ТДР.

При проведении корреляционного анализа рассматриваемых параметров

ИК- спектроскопии у здоровых детей не было выявлено корреляционной

взаимосвязи показателей между собой, тогда как при каждом заболевании

такая корреляционная взаимосвязь определялась. Причём взаимосвязь

носит разнонаправленный характер, т.е. может быть положительной

или отрицательной.

| ЛДР | ИМН | Ангина | ТДР |

| c - D, r = 0.90 | c - D, r = 0.88 | c - D, r = 0.62 | c - D, r = 0.85 |

| c - m, r = -0.65 | c - m, r = -0.73 | c - M, r = 0.71 | c - m, r = -0.47 |

| c - M, r = 0.92 | c - M, r = 0.85 | c - S, r = -0.39 | c - M, r = 0.87 |

| D - m, r = -0.86 | c - S, r = -0.65 | c - x, r = -0.35 | c - S, r = -0.42 |

| D - M, r = 0.99 | D - m, r = -0.73 | D - m, r = -0.68 | c - x, r = -0.35 |

| D - S, r = -0.59 | D - M, r = 0.99 | D - M, r = 0.96 | D - m, r = -0.70 |

| m - M, r = -0.80 | D - S, r = -0.63 | D - S, r = -0.57 | D - M, r = 0.97 |

| m - S, r = 0.64 | D - x, r = -0.73 | D - x, r = -0.60 | D - R, r = -0.33 |

| M - S, r = -0.56 | m - M, r = -0.63 | m - M, r = -0.43 | D - S, r = -0.42 |

| m - R, r = 0.73 | m - R, r = 0.37 | D - x, r = -0.46 | |

| m - S, r = 0.83 | m - S, r = 0.47 | m - M, r = -0.52 | |

| M - x, r = -0.72 | m - x, r = 0.47 | m - R, r = 0.50 | |

| S - x, r = 0.65 | M - S, r = -0.51 | m - S, r = 0.37 | |

| M - x, r = -0.55 | m - x, r = 0.46 | ||

| S - x, r = 0.54 | M - R, r = -0.23 | ||

| M - S, r = -0.38 | |||

| M - x, r = -0.40 | |||

| R - S, r = 0.20 | |||

| R - x, r = 0.37 | |||

| S - x, r = 0.54 |

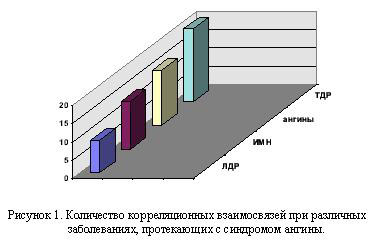

При ЛДР в положительной взаимосвязи между собой находятся параметры c, D и M (р<0.001), а с параметрами m и S в отрицательной (p<0.05-0.001). Соответственно параметры m и S находятся в положительной взаимосвязи между собой (p<0.05). Достоверная корреляционная связь параметров R и x отсутствует как с вышеобозначенными, так и между собой. Не определяется и взаимосвязь непосредственно между c и S. Наличие корреляционных связей между отдельными параметрами представлено в табл. 1. и на рис. 1.

При ИМН, в отличие от ЛДР, корреляционную взаимсвязь имеет заметно большее количество параметров ИК- спектроскопии (табл. 1.). Хотя эта взаимосвязь не абсолютна, т.е. прослеживается положительная корреляция между m, R, S и x (p<0.05-0.001), но связь между R и S, а также R и x и др. недостоверна. Приведённые четыре показателя имеют отрицательную корреляцию с c, D и M (p<0.05-0.01), а они, в свою очередь, положительную между собой (p<0.001). Появляется и отрицательная взаимосвязь параметров c и S (p<0.05), которой не было при ЛДР. Таким образом, сохраняется, несколько усиливаясь, тенденция поведения параметров - нарастает количество корреляционных взаимосвязей.

У больных ангиной выявилась корреляционная взаимосвязь аналогичная

таковой при ИМН, с теми же уровнями достоверности, но количество

взаимосвязей ещё более возросло (табл. 1.).

При ТДР (в целом) взаимосвязь параметров ИК- спектроскопии нарастает ещё больше и они становятся взаимосвязаны практически все (р<0,001), за исключением параметров c и R между собой (табл. 1.). Показатели c, D и M также находятся в положительной корреляционной зависимости между собой, а м, S, R и х в отрицательной к первым двум и, соответственно, в положительной между собой.

Таким образом, по мере нарастания синдрома интоксикации (в зависимости от нозологической формы) наблюдается усиление корреляционной взаимосвязи показателей (неуклонно нарастает их количество) ИК- спектроскопического анализа сыворотки крови.

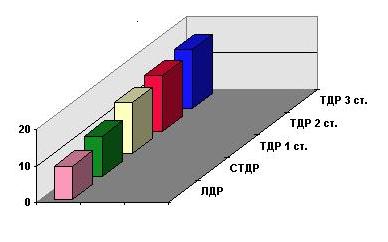

Показательно, что выявленная тенденция поведения параметров ИК-

спектроскопии прослеживается и в том случае, когда рассматривается

их корреляционная взаимосвязь при каждом клиническом варианте

дифтерии в отдельности. Корреляция, полностью сохраняя свой характер

(положительная или отрицательная) постепенно нарастает, по мере

утяжеления патологического процесса, от ЛДР к ТДР 3 степени. Увеличение

количества корреляционных связей при различных клинических вариантах

ТДР, а также при ЛД, представлено на рис. 2.

Рисунок 2. Количество корреляционных взаимосвязей при различных

клинических вариантах дифтерии ротоглотки.

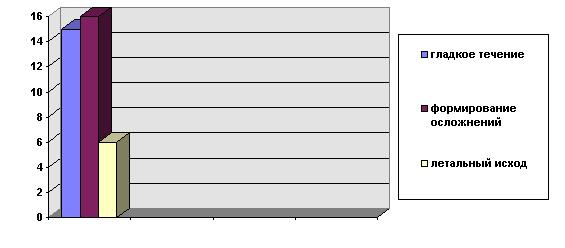

Показательна динамика количества корреляционных взаимосвязей

параметров ИК- спектроскопии при различных исходах ТДР. Если у

детей с гладким течением болезни определяется 15 корреляционных

связей, при формировании осложнений их становится несколько больше

(16), т.е. подтверждается тенденция увеличения их количества по

мере нарастания токсикоза, то в случае развития летального исхода,

количество корреляционных взаимосвязей ИК- спектроскопических

показателей резко падает до 6. Обращает внимание и тот факт, что

в случае возникновения осложнений, корреляционные взаимосвязи,

в целом становятся более напряжёнными (возрастает коэффициент

Пирсона), а при летальном исходе, наряду с резким уменьшением

количества, снижается и напряжённость связей (коэффициент Пирсона

вновь снижается).

| Гладкое течение | Формирование осложнений | Летальный исход |

| c - D, r = 0.46 | c - D, r = 0.91 | c - D, r = 0.67 |

| c - M, r = 0.56 | c - m, r = -0.56 | c - M, r = 0.73 |

| c - R, r = 0.36 | c - M, r = 0.93 | D - m, r = -0.75 |

| c - S, r = -0.66 | c - S, r = -0.27 | D - M, r = 0.90 |

| D - m, r = -0.59 | c - x, r = -0.41 | m - R, r = 0.51 |

| D - M, r = 0.92 | D - m, r = -0.72 | m - x, r = -0.52 |

| D - R, r = -0.34 | D - M, r = 0.99 | |

| D - S, r = -0.36 | D - S, r = -0.37 | |

| D - x, r = -0.55 | D - x, r = -0.50 | |

| m - R, r = 0.43 | m - M, r = -0.60 | |

| m - x, r = 0.39 | m - R, r = 0.39 | |

| M - S, r = -0.40 | m - S, r = 0.44 | |

| M - x, r = -0.47 | m - x, r = 0.58 | |

| R - x, r = 0.61 | M - S, r = -0.33 | |

| S - x, r = 0.56 | M - x, r = -0.44 | |

| S - x, r = 0.56 |

Рисунок 3. Количество корреляционных взаимосвязей параметров ИК- спектроскопии при различных исходах ТДР у детей.

Количественные и качественные характеристики корреляционных взаимосвязей, в зависимости от исхода ТДР, представлены в табл. 2. и на рис. 3. Такое резкое снижение количества корреляций (в 2.7 раза), вероятно, является проявлением срыва компенсаторных механизмов, направленных на стабилизацию метаболических процессов в условиях токсикоза.

Таким образом, изменение числовых значений и корреляционных связей

параметров ИК- спектроскопии при ТДР, подтверждает вывод, что

показатели инфракрасного спектроскопического анализа сыворотки

крови отражают степень выраженности токсикоза, а следовательно

уровень нарушения метаболических процессов.

Литература

- Бычков С. М., Кузьмина С. А. Изучение протеогликанов тканей посредством инфракрасной спектроскопии.// Бюл. эксперим. биологии и медицины, 1992. 114. N 9. C. 246-249.

- Владимиров Ю.А., Арчаков А.И. Перекисное окисление липидов в биолгических мембранах. //М.-Наука.-1972.- С. 179.

- Ермакова Г. В., Тараненко Т. М., Меркулова Т. К., Щербаков А. А. Липид А - ассоциированный протеин чумного микроба.// Генетика и биохимия вирулентности возбудителей особо опасных инфекций, Материалы Рос. науч. конф., Волгоград, 21-22 окт. 1992 г.

- Крутиков С. Н., Окулов В. И. Использование инфракрасной спектрофотометрии желчи для диагностики желчнокаменной болезни и прогнозирования химического состава конкрементов.: // Клин. Медицина, 1991. 69. N 2. C. 78-79.

- Макаренко Т. Ф. Особенности применения метода инфракрасной спектрометрии в практике судебно-медицинской экспертизы.: // Судеб.- мед. экспертиза, 1993. 36. N 4. C. 26-28.

- Меерсон Ф.З. и др. Роль ПОЛ в патогенезе ишемического повреждения и антиоксидантная защита сердца.// Кардиология.-N.2.-1982.-С.81-92.

- Папаян А.В., Цыбулькин Э.К. Острые токсикозы в раннем детском возрасте. // -Л.: Медицина, -1984. -232 с.

- Тарасов В.А. Патогенез и хирургическое лечение холелитиаза.: Дисс. д-ра мед. наук, Л. 1989. C. 358.

- Толкачева Н. В., Левачев М. М., Кулакова С. Н., Гришковец В. И. И др. Структурно-функциональная оценка сывороточного альбумина при онкологических заболеваниях.: // Вопр. Онкологии, 1991. 37. N 3. C. 293-297.